沁馨德育

QINGXINGJIAOYU

扎染开新花 “布”一样的精彩丨温州十七中非遗“扎染”民间工艺课程走进校本课堂

发表时间: 2024- 01- 04 来源: 温州市第十七中学 流览量: 次

扎染开新花 “布”一样的精彩

温州十七中非遗“扎染”民间工艺课程走进校本课堂

10月31日,综合组全组教师汇聚行政楼二楼的劳动教室,进行组内校本教研活动,感受陈炜老师带来的扎染课程《鱼鳞纹》。

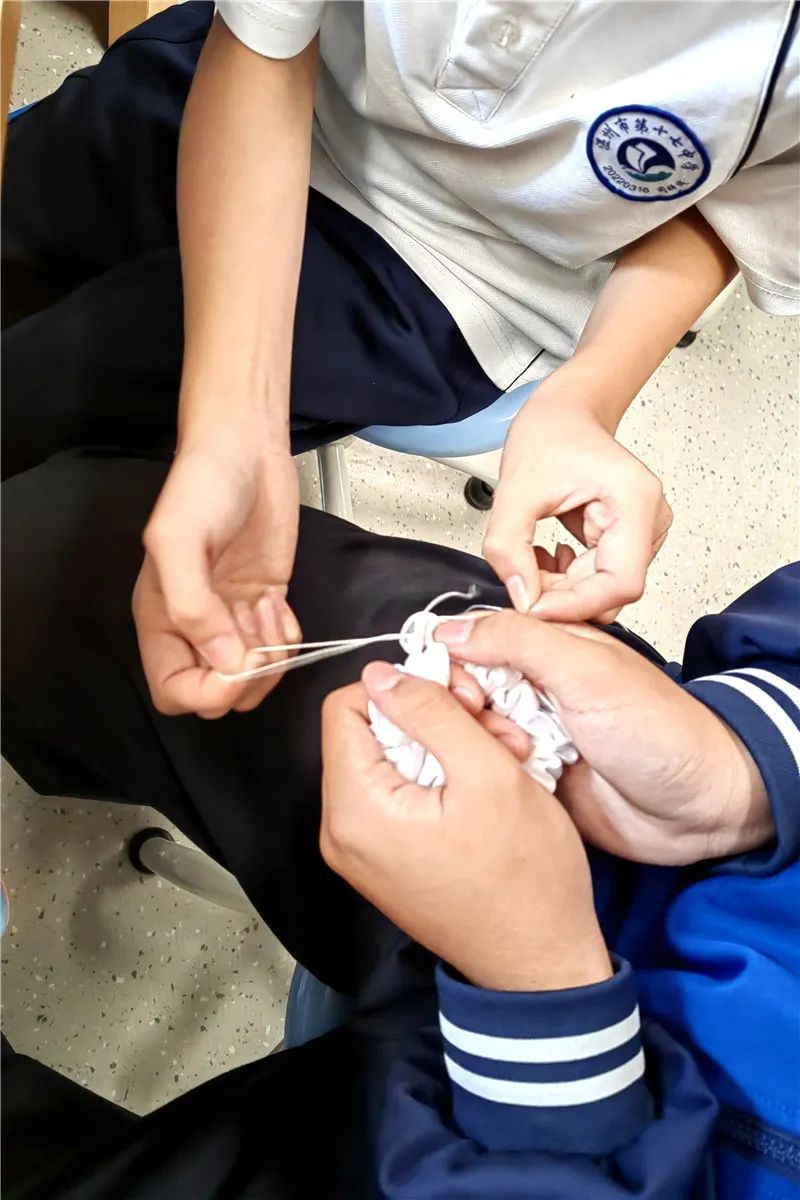

陈老师先展示纹样、回顾前面所学技法,引导学生对新的捆扎方法——鱼鳞纹是如何捆扎的,进行思考。通过视频演示两种不同的鱼鳞纹捆扎方法,强调要点。而后通过小组合作实践活动,最终呈现鱼鳞纹扎染小方巾的成品。整堂课,学生通过发现—认识—思考—动手制作—体验乐趣,在制作实践和作品交流中,感受扎染的艺术魅力。

随着劳动课程成为必修课,越来越多的劳动特色课程走入温州十七中的课堂。有木艺、皮艺、刺绣,还有非遗手工课程——扎染。

“布”一样的精彩

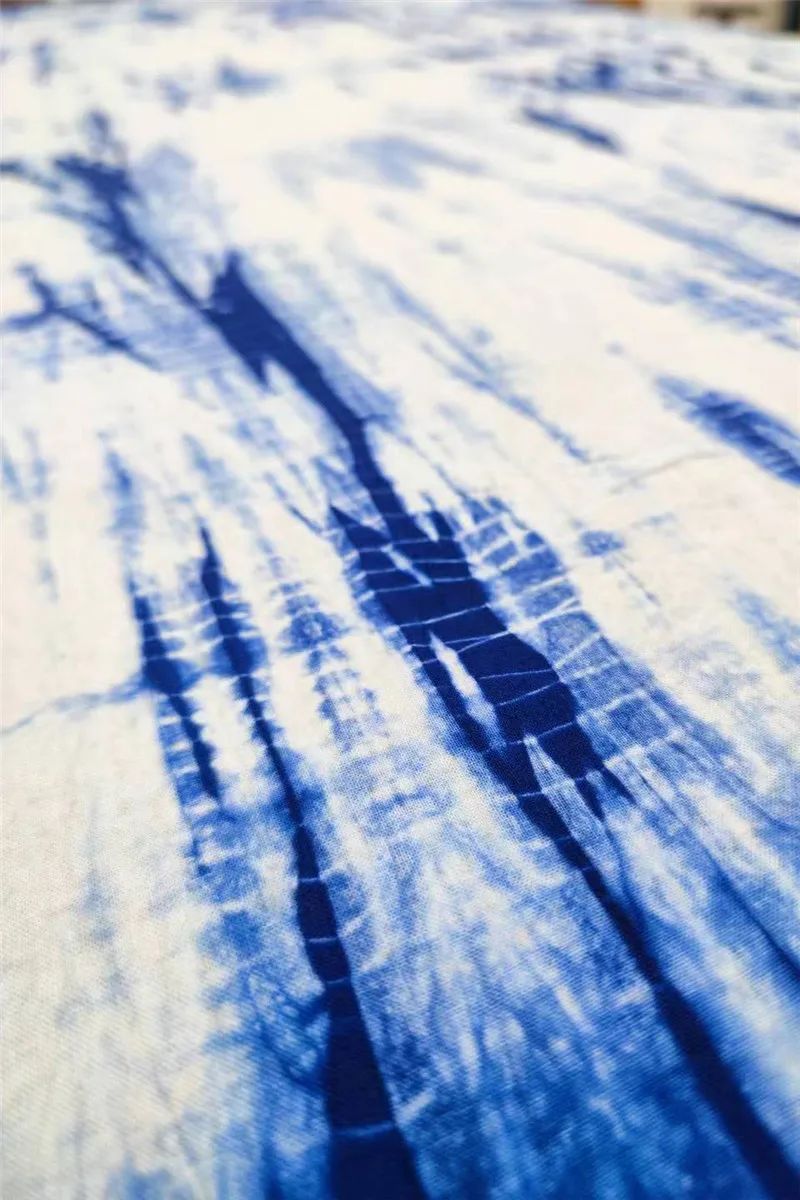

“扎染”,又称绞缬,是一种采用结扎染色的古老工艺,是我国传统而充满魅力的民间艺术。传统扎染依据一定的图案将织物进行结扎,然后将其放入植物(比如板蓝根)熬成的汁水中反复浸泡染制,待染透后,解去缝扎线脚、放入清水中漂洗,布料上就留下所缝扎的清晰图案。现代“扎染”融合传统与创新,采用粉化的染剂溶于热水的方式,简化过程后以其独特的姿态走进校园,为青少年们带来别开生面的非遗文化体验。

在扎染课堂上,同学们热情满满,他们先将一块块布料折叠、捆扎,最后浸泡拧干,创造出千姿百态的图案和变化莫测的色彩。扎染的独特之处在于它的随机性和不可复制性,每一次创作都是一次全新的体验。同学们在实践中不仅锻炼了自己的动手能力,更在创作中感受到传统文化的独特魅力和传承意义。

陈炜老师说,接触扎染,源自一次课时培训,而后便思考开设为课程。在快节奏的现代社会中,让同学们在题山卷海中停下脚步,去感受和理解传统文化,去体验和挖掘其中的价值和意义,这种情感和认知的积累,会让他们在把手动起来的同时,加深对传统文化的热爱和民族文化的尊重。对于学生来说,能让他们在课堂实践中深入了解和体验民间艺术,并在增强对非物质文化遗产理解的同时提高自己艺术素养和文化底蕴,劳动课程才会变得更有意义。

出品丨沁融自媒体中心

撰稿 | 余蓓蕾

一审|余蓓蕾

二审丨周明明

三审丨王晓忠